Получите полезные материалы для работы!

Более 22 000 пособий.

Бесплатный доступ навсегда,

сразу после регистрации!

Причину возникновения данного заболевания связывают с неврологическими расстройствами генетической природы.

Зарегистрируйтесь до 15 мая и получите бесплатный доступ навсегда

Более 13 000 пособий

Проект Дефектология Проф

Дислексия у детей – это расстройство навыков чтения, которое вызвано недостаточным развитием (либо распадом) психических функций, ответственных за процесс чтения. Причину возникновения данного заболевания связывают с неврологическими расстройствами генетической природы. Человек, страдающий дислексией, затрудняется овладеть навыками чтения и письма. Чаще всего ребенку сложно распознавать отдельные знаки и символы, в результате чего смысл слов, словосочетаний и предложений искажается, либо не устанавливается.

Распространенность серьезного нарушения чтения среди детей в России составляет порядка 10%. При этом у детей в англоязычных странах этот показатель выше – 17-20%. Если проблема выявлена в раннем возрасте, то правильная коррекция поможет нивелировать ее до уровня, который позволяет нормально жить и обучаться.

Дислексия может наблюдаться отдельно, но чаще всего она сопутствует другому расстройству – дисграфии (нарушение письменной речи). В МКБ-10 дислексии присвоен код R48.0. Согласно классификатору, это нарушение делится, собственно, на саму дислексию (частичное расстройство навыка) и алексию (полная утрата или невозможность овладения навыком).

По основным проявлениям различается литеральная (связана с проблемами усвоения отдельных букв) и вербальная (связана с проблемами прочтения слов) дислексия.

В зависимости от нарушенных механизмов, выделяются следующие формы расстройства чтения:

Фонематическая, аграмматическая и семантическая формы дислексии связаны с недостаточной сформированностью речевых функций, а мнестическая, тактильная и оптическая – с несформированностью психических функций.

Одна из наиболее популярных в мире классификаций дислексии принадлежит Саре Борель-Мезони. Она построена по принципу учета патогенеза детей с дислексией.

Симптомы патологии зависят от конкретного вида дислексии, диагностированного у ребенка. Помимо характерных для каждой формы признаков, есть общая симптоматика, которая встречается у большинства детей с этой проблемой.

К признакам дислексии относятся:

Основные причины развития дислекси

В большинстве исследований говорится о том, что на развитие данное патологии влияют патологические биологические факторы:

В первые годы жизни малыша на развитие патологии может повлиять черепно-мозговая травма, различные инфекции (корь, полиомиелит и т.д.).

К социальным факторам возникновения дислексии относятся:

Понимание этих причин очень важно для родителей и педагогов, ведь часто встречаются случаи, когда от незнания они списывали проблемы с чтением ребенка на его лень, невнимательность или недостаточный уровень умственного развития. Биологические причины патологии также говорят о том, что дислексия может развиваться у детей из совершенно разных семей, т.е. вовсе необязательно, что в неблагополучных семьях процент таких детей окажется выше.

Диагностика этого расстройства подразумевает проведение логопедического обследования, которое складывается из характеристики уровня чтения, сформированности устной речи и письма.

Первый этап – это сбор анамнеза, т.е. беседа с ребенком и его родителями, выяснение обстоятельств протекания беременности, особенности формирования речи, успеваемости ребенка в школе и т.д.

Второй этап – диагностика включается в себя:

Нейропсихологическую диагностику, обследования письма и чтения младших школьников разработали Ахутина Т.В., О.Б. Иншакова. Методику раннего выявления предрасположенности к дислексии разработал Корнев А.Н. (1982г.) Он предложил ряд тестов, в которые входят: “Рядоговорение”, “Ритмы”, “Тест Озерецкого “Кулак – ребро – ладонь”, субтест “Повторение цифр”. А.Н. Корнев и О.А. Ишимова, разрабатывая методику диагностики дислексий у учащихся 2-6 классов, для выявления у детей предрасположенности к дислексии до начала обучения в школе.

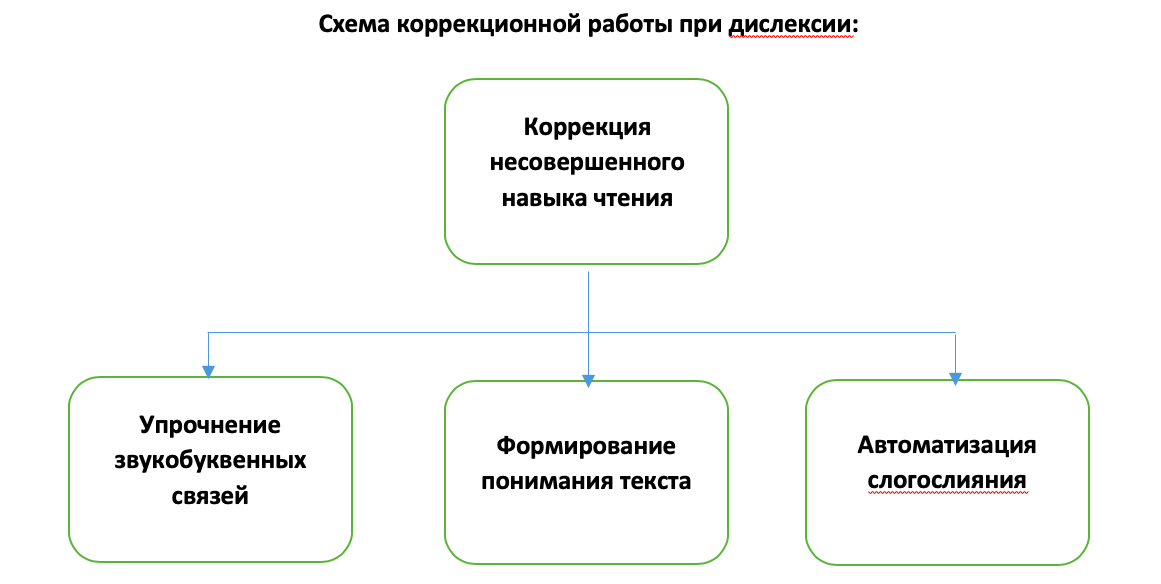

Логопедическая работа при дислексии направлена на работу над всеми нарушенными сторонами устной речи и неречевыми процессами. Выбор конкретной методики лечения зависит от формы расстройства.

Коррекция включает в себя программы систематизированного обучения, оно направлено на формирование и дальнейшее развитие фонематических навыков, улучшение памяти, увеличение словарного запаса.

По Г.В. Чиркиной, основными направлениями в преодоление трудностей чтения являются:

Традиционно используются логопедические упражнения, которые направлены на решение определенной проблемы, в зависимости от формы дислексии:

Точный список упражнений и их специфику определяет логопед на основании анамнеза, т.е. конкретного клинического случая.

Для примера приведем несколько упражнений

Многие специалисты говорят, что двух одинаковых дислексиков не бывает, поэтому коррекционная работа всегда строится сугубо индивидуально. Часто подобные проблемы остаются с человеком и во взрослой жизни, поэтому важно, как можно скорее начать коррекцию.

Большую роль играют родители, которые должны самостоятельно в домашних условиях проводить упражнения, рекомендованные логопедом. Нужно делать упор на визуальную информацию, развивающие игры и внимание к своему ребенку.