Получите полезные материалы для работы!

Более 22 000 пособий.

Бесплатный доступ навсегда,

сразу после регистрации!

В процессе чтения происходит понимание звуковой структуры слова по его графической модели.

Зарегистрируйтесь до 15 июля и получите бесплатный доступ навсегда

Более 13 000 пособий

Проект Дефектология Проф

Первостепенная задача процесса усвоения детьми навыка чтения состоит в том, чтобы ознакомить ребенка со звуковой материей языка: умение распознавать звуки, выделять их из слова, знакомство со звуковой структурой слов как основных единиц языка.

В процессе чтения происходит понимание звуковой структуры слова по его графической модели. Вследствие этого, главным для формирования процесса чтения является умение не только вычленять и различать звуки в речи, но и выполнять более сложные операции с ними. Необходимо выделять звуковой состав слова, последовательность звуков в слове, место отдельного звука по отношению к другим звукам.

Усвоение ребенком действия фонематического анализа слова, а также навык чтения слогов с ориентированием на следующий гласный звук служат условием слитного чтения, способствуют преодолению побуквенного чтения и искажений при чтении звуковой и слоговой структуры слова.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей формирования навыка чтения у младших школьников с недостатками развития фонематической системы.

Цель исследования определила основные задачи эксперимента:

При определении содержания и методов констатирующего эксперимента мы учитывали основные этапы и особенности овладения процессом чтения в онтогенезе, опирались на общедидактические принципы и принципы специальной педагогики.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что данное исследование позволяет:

Практическая значимость исследования определяется тем, что на основе анализа данных констатирующего эксперимента возможно:

Для успешной реализации поставленной цели эксперимента использовались методики: А.Н. Корнева «Стандартизированная методика исследования навыка чтения» (приложение 1) и Г.А. Волковой «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» (приложение 2) [11]. Стимулирующий материал разработан автором работы. Данный материал соответствует представлениям об окружающем мире, возрасту испытуемых и ориентирован на «зону ближайшего развития».

Констатирующий эксперимент проводился в первой половине дня на индивидуальных занятиях. В эксперименте приняли участие восемнадцать детей второго класса, имеющих предрасположенность к дислексии.

Эксперимент состоял из следующих этапов:

I этап – организационный.

На этом этапе производился сбор анамнеза об испытуемых. Также проводилась беседа с учителем данного класса.

II этап – диагностика навыков чтения.

Для оценки навыка чтения использовалась методика, предложенная А.Н. Корневым «Стандартизованная методика исследования навыка чтения» (СМИНЧ) (приложение 1). Методика дает надежные результаты, легко обрабатывается и помогает получить данные о таких навыках чтения, как способ, скорость, правильность и понимание прочитанного, чтения про себя.

Задание 1 – чтение текста вслух и ответы на вопросы.

Таблица 1

Форма для анализа результатов чтения

| Способ чтения | Показатели техники чтения | Темп чтения | Уровень техники чтения | Уровень понимания прочитанного | |||||||||

| № п/п | Фамилия Имя |

По слогам | Слог/слово | Целые слова | Пропуск букв | Замена букв/слова | Ударение | Окончание | Другие ошибки | Время чтения текста | Кол-во слов | Техника чтения | Осознанность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||

Третий уровень — в норме только два основных показателя: способ чтения и правильность чтения.

Второй уровень — в норме два показателя, один из которых основной, или способ чтения, или правильность чтения.

Первый уровень – иные варианты.

Задание 2 – чтение текста про себя и осознание прочитанного.

Оценка чтения про себя (осознание прочитанного текста, скорость чтения). Выделяется четыре уровня:

Четвертый уровень — в норме два показателя:

Третий уровень — в норме только первый показатель;

Второй уровень — ученик ответил не меньше, чем на пять вопросов, скорость чтения ниже нормы.

Первый уровень — ученик ответил меньше, чем на пять вопросов, скорость чтения ниже нормы.

Таблица 1 для анализа чтения дополняется двумя столбцами: восьмым – «Темп чтения про себя», девятым – «Уровень техники чтения про себя».

В процессе исследования правильности чтения мы проанализировали все ошибки, которые допустили испытуемые при чтении материала разной степени сложности. При этом отметили наличие ошибок «роста» — случайных (неспецифических), которые не повторялись, чаще всего, дети их исправляли самостоятельно, и дислексические – стойкие (специфические) ошибки, которые многократно повторялись.

III этап – исследование фонематической системы.

На данном этапе обследование производилось не всех учащихся, а только тех, кто имел стойкие (специфические) ошибки, при проверке навыка чтения.

Методика исследования уровня сформированности фонематического анализа, синтеза и фонематического представления (приложение 2).

Первый этап – изучение способности учащихся производить фонематический анализ слов. Данный этап включает в себя три серии заданий, так как фонематический анализ предполагает, как элементарные, так и сложные формы звукового анализа:

I серия – задание на выделение звука на фоне слова;

Оценка: 1 балла – задание выполнено верно; 0 баллов – задание выполнено не верно.

II серия – 3 задания на определение элементов фонематического анализа слов (вычленение гласных и согласных звуков, которые занимают в словах разные позиции);

Оценка: 2 балла – задание выполнено верно; 1 балл – задание выполнено с ошибками; 0 баллов – задание не выполнено.

III серия – 3 задания на определение полного фонематического анализа слов разной длины, слогового и морфемного состава.

Из этого следует, что наивысший суммарный балл за выполнение заданий первого этапа составляет 24 балла, из них:

Второй этап – изучение способностей испытуемых производить фонематический синтез. Эта серия содержала задания, с помощью которых определялся навык учащихся соединять из звуков слова, данные в ненарушенной и нарушенной последовательности. Звуки произносились с интервалом в две секунды. Ребенок воспроизводил слова, используя звуки, которые услышал. Второй этап включал в себя 3 задания.

Оценка: 2 балла – задание выполнено верно; 1 балл – задание выполнено с ошибками; 0 баллов – задание не выполнено.

Из этого следует, что наивысший суммарный балл за выполнение заданий второго этапа составил 4 балла.

Третий этап – изучение фонематических представлений учащихся. Включались задания на изучение способности подбирать слова на заданные звуки, слова с определенным количеством звуков, умение подбирать картинки на заданный звук (на материале звуков, нарушенных и не нарушенных в произношении). Третий этап состоял из трех заданий.

Оценка: 2 балла – задание выполнено верно; 1 балл – задание выполнено с ошибками; 0 баллов – задание не выполнено.

Из этого следует, что наивысший суммарный балл за выполнение заданий третьего этапа составил 6 баллов.

Стимульный материал к данной методики представлена в приложении 2.

Анализ результатов эксперимента.

Анализ результатов обследования навыка чтения.

Проведенный анализ после обследования навыка чтения показал следующие результаты (приложение 3, табл.2).

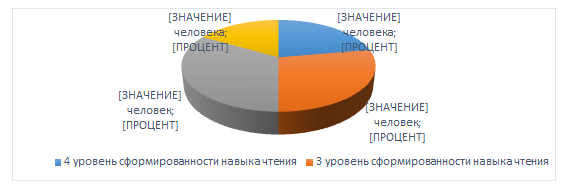

Из обследования видно, что четверо испытуемых имеют высокий уровень сформированности навыка чтения вслух и про себя, но некоторые из них допусти ошибки, вызванные тем, что были невнимательны. Пятеро ребят показали 3 уровень сформированности навыка, шестеро ребят — 2 уровень. Скорость чтения у всех школьников в норме, но они допускали ошибки при чтении, или читали легкий текст целыми словами, а сложные слова — по слогам. 1 уровень – у трех учеников. Скорость чтения у этих ребят низкая, они допускали большое количество ошибок и читали по слогам. Наиболее характерными ошибками были: пропуски или добавления слогов в слова; соединяли два слова в одно; неправильно проговаривали целое слово после правильного его прочтения по слогам.

Оценка понимания прочитанного текста показала, что осознание при чтении в слух, в большинстве случаев, совпадает с уровнем осознания при чтении про себя или чуть ниже этого значения. Это можно объяснить тем, что при чтении текста про себя школьник меньше отвлекался на контроль своего произношения и, следовательно, запоминал лучше смысл прочитанного текста.

Проанализировав результаты исследования навыка чтения, можно сделать следующий вывод:

Уровень сформированности навыка чтения показан на рис.1.

Рис. 1. Уровни сформированности навыка чтения.

Анализ результатов сформированности фонематической системы.

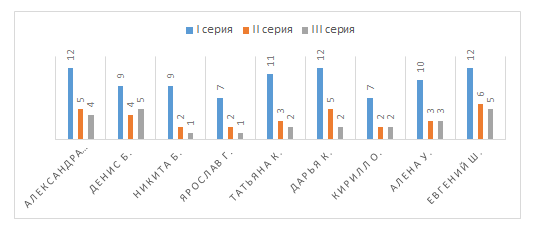

На этапе диагностики навыка чтения было выявлено 9 учеников, ошибки которых указывали на фонематическую дислексию. В связи с этим, на 3 этапе обследование проводилось не со всеми испытуемыми, а только с частью (приложение 3, таблица 3).

Изучив результаты выполненных задания по фонематическому анализу можно сделать вывод, что наиболее доступным для младших школьников является выделение звука на фоне слова и выделение звука в соответствии с его позицией в слове. В большинстве случаев, данные ошибки соотносились с неправильным звукопроизношением.

Затруднения возникали при выделении и различении согласного звука в начале и в конце слова. Некоторые из детей выделяли в качестве первого звука или последнего сочетание согласного с гласным («белка» — первый звук [бе], «ракета» — последний звук [та]). При нарушении фонематического слуха такие ошибки вполне возможны, так как после согласных безударные гласные звуки воспринимаются как призвук предыдущего согласного (В.И. Бельтюков [6]). Этой же закономерностью объясняется неспособность детей вычленять согласные в конце слова. Правильно все задания выполнили четыре человека.

Наибольшие затруднения испытуемые с нарушением фонематической системы испытывали при определении количество звуков в слове и их последовательности, выделении звуков соседних с данными. Только трое детей справились с предложенным заданием. Так же для детей было трудно вычленять согласные звуки при их стечении в середине и в конце слова («танк» — [т], [а], [к]).

Проанализировав материалы по обследованию у младших школьников фонематической системы можно установить ряд закономерностей, свойственные в процессе исследования фонематического анализа и синтеза:

Рис. 2. Результаты первого этапа эксперимента. Диагностика фонематического анализа.

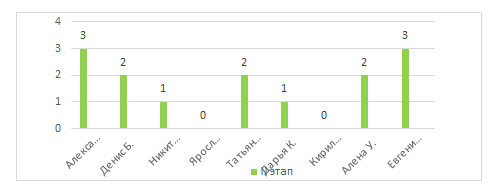

При выполнении заданий по фонематическому синтезу слов у многих учащихся возникли затруднения. При синтезе звуков, которые были даны в ненарушенной последовательности, ошибок встречалось меньше, чем при составлении слов, где звуки были даны в нарушенной последовательности. При производстве синтеза односложных и двусложных слов школьники допускали такие ошибки: подбор близких по звучанию слов («парк» – «карп»), добавление («парк» – «парка»), пропуск («парк» – «пак»), замена звуков («парк» – «паук»). Данные искажения многократно повторялись, из этого следует, что ошибки типичны и имеют устойчивый характер. Результаты исследования второго этапа эксперимента, отражены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты второго этапа эксперимента. Диагностика фонематического синтеза.

Типичные ошибки, допущенные испытуемыми при выполнении заданий первого и второго этапа, отражены в таблице 4.

Таблица 4

Типичные ошибки при обследовании фонематического анализа и синтеза

| Типы ошибок | Кол-во детей |

| Добавляли звуки | 5 |

| Пропускали звуки | 8 |

| Переставляли звуки местами | 4 |

| Заменяли звуки | 5 |

| Пропускали согласные звуки при стечении | 6 |

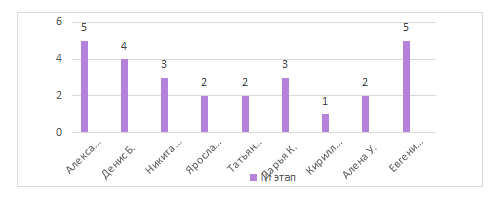

Проанализировав результаты изучения фонематических представлений, можно сделать вывод, что этот составляющий недостаточно сформирован. Наибольшие затруднения возникли при выполнении задания на подборку слов с заданным количеством звуков, а также встречались ошибки при отборе предметных-картинок на заданный звук. Это связано с тем, что фонематическое восприятие и фонематический слух имеют низкий уровень сформированности. Лишь двое ребят справились со всеми заданиями правильно. Результаты третьего этапа эксперимента отражены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты третьего этапа эксперимента. Диагностика фонематического представления.

Таким образом, результаты обследования фонематической системы показали, что наиболее сложными оказались задания второго и третьего этапов эксперимента.

Выводы:

Список литературы: